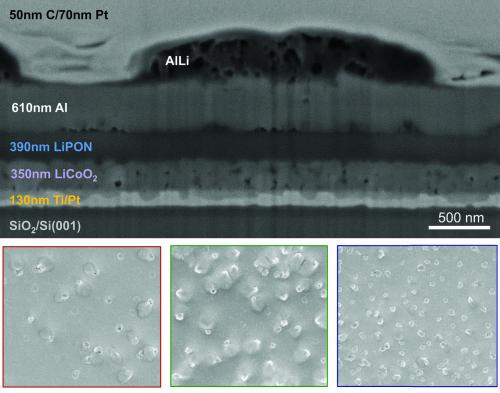

注:(頂部)鋁陽極全固態薄膜電池在循環之前的一個截面的掃描電子顯微鏡圖像。(底部)自上而下的掃描電子顯微鏡圖片顯示了在第一階段的循環過程中,鋁陽極表面的行為。通過增加充電電流,集群的密度同樣也會增加(紅色顯示的是充電50分鐘后呈現10 nanompas的效果,綠色是充電17分鐘后呈現20 nanoamps的效果,藍色是充電3分鐘后呈現30 nanoamps 的效果),表明鋁鋰合金的形成是一個動力驅動的過程。

美國國家標準與技術研究院、馬里蘭大學和桑迪亞國家實驗室的研究員們已經成功對固態電池在充電和放電時的內部工作情況進行了首次成像,并且詳細測量了它們的電化學健康指數。他們的工作有助于解釋為什么電池迅速失去性能,并且他們提出一種改進這種現象的方式。這個結果出現在材料化學A刊。

當今市場上大多數電池使用液體電解質,固態電池,顧名思義,就是固體電解質。不需要液體電解質使得這些電池更適合批量的制造技術,并且能夠讓它們更小,更薄,更靈活。事實上,整個電池組裝起來也只是變厚了幾微米。

在用于手機的商用鋰離子電池中,例如,陽極(電池的一側,流出電子形成電路)通常是由碳元素作成的。但在這些新的固態電池中,科學家們一直嘗試包括鋁在內的其他材料。因為它質輕,是移動設備的一個重要考慮事項。

研究人員發現這些電池的性能在少量的充放電周期后迅速降低。事實上,電池在10個周期后它們的容量會損失90%。目前沒有人知道是什么原因造成的。

根據馬里蘭大學的研究員Marina Leite的研究,在充電前后的固態電池方面,大面積的成像工作僅僅表示出了設備的快照。 “事實上,為了嘗試推斷出在電池充電或放電時發生了什么,他們檢查了電池”, Leite說,“在這種情況中,我們可以根據陽極表面形態的改變來追蹤它是如何影響電池性能的,以及我們可以來量化在電池充放電時電池電容的損失,同樣也可以模仿出電池在使用過程的情景。”

這種成像技術可以用在任何一種固態電池當中,它包含了很多不同的工具,比如光電子能譜、掃描電鏡、高真空俄歇電子顯微鏡(它是根據原子激發出來的電子來分析表面的元素組成)、這個設置可以使團隊精確的控制鋰反應速率,電池的固態充電和放電,記錄電化學潛能,并且還能夠將這些參數與電極結構和化學組成中的特殊變化進行匹配。

他們的實驗表明,電池的性能會降低是由于鋁陽極的表面氧化。氧化鋁,外形像白色奶酪塊,它會捕捉鋰離子和并且在充電過程中阻止它們回到陰極。陰極逐漸較少的鋰離子意味著返回的電子越來越少,最終逐漸減少了電池的能量容量。

NIST的研究員Andrei Kolmakov說:在陽極表面上合金的形成表明:為了成功的把鋁作為電極,其表面需要通過添加不同的材料來保護它,從而使它不會合金化。

Leite進一步指出,最新研究將集中在陽極的表面驅動反應和在這些類型的電池的最終性能里所發揮的關鍵作用,來取代其他電池電解液/陽極界面中常見的架構。